Article

« S’entrelire »

Yvanne CHENOUF

Filer la lecture

Les enfants peuvent-ils participer aux débats de société et la littérature peut-elle soutenir leur intervention ? Prenons deux questions aujourd’hui très médiatisées et cruciales pour l’humanité : survivre et se reproduire. Le désastre climatique annoncé et la perspective de nouvelles parentalités travaillent à juste titre les imaginaires des enfants qui ne sont pas consultés : « Moi, je pense, dit Dialyka, que les adultes n’ont pas de nouvelles idées parce qu’ils pensent qu’ils savent tout, mais pas nous. » [1] Les discours anxiogènes (les forêts brûlent, les banquises fondent, les bébés peuvent venir au monde sans père ni mère...) imprègnent normalement la littérature de jeunesse, elle aussi socialement déconsidérée : À moi ! montre un ours entouré de blocs de glace en dégel, Sur mon île, des animaux assaillis de plastique, Je suis un robot ! une fillette de chair et d’électronique. Un détour par les livres anciens, sans réchauffement climatique ni PMA mais avec des questions similaires, peut permettre d’éviter les phrases toutes faites qui déferlent dans les médias et nous aider à tenir des propos pertinents sur notre situation. En lisant à rebours on se relie aux multitudes disparues : que voyaient-elles qu’on ne voit pas aujourd’hui, que ne pouvaient-elles voir qui semble évident désormais, que cherchaient-elles qui n’a pas été trouvé ? On peut faire l’hypothèse que si des textes traversent le temps et l’espace c’est qu’ils n’ont pas fini de dire ce qu’ils avaient à dire, ce qu’Aminata prête au conte de Pinocchio : « C’est un grand livre parce qu’il y a plein de choses et encore plein. » Les « grands livres » sont denses, leurs textes longs, leur vocabulaire et leur syntaxe étranges mais la plupart d’entre eux ayant été adaptés, à l’écrit comme au cinéma, leur accès est facilité ; c’est l’avis de Louna lorsqu’elle parle de la version de Pinocchio adaptée pour les petits (« Comme ils croient tout, ils ont tout de suite la réponse sans avoir besoin de réfléchir ») et de Léo lorsqu’il nomme « autre » la lecture des textes intégraux : « Lire autrement, c’est par exemple imaginer quand on nous lit une histoire. C’est cela apprendre à penser. » Lire autrement c’est voir surgir des histoires dans l’histoire, d’autres mondes dans le monde, et le plus souvent sa vie : « On est encore un peu des Pinocchio mais on a le temps de devenir des vrais enfants. Ce week-end on sera sages et lundi on ne sera plus des Pinocchio. », dit Withney. Nombre de fictions anciennes résonnent avec l’actualité et le fatalisme de leurs scénarios infiltrent nos réalités. Peut-on en inverser le cours : « Si les histoires ne servent pas à penser ensemble, à se rencontrer, à mettre en commun l’exploration d’un savoir, alors elles perdent une grande partie de leur fonction. C’est pour cela que nous nous efforçons d’alimenter la narration collective de diverses manières. » [2] écrit le collectif Wu-Ming qui pense qu’on relèvera les défis environnementaux et sociaux en reconstruisant un imaginaire collectif à l’intérieur d’une République démocratique de lecteurs : « L’art et la littérature ne peuvent se contenter de sonner des alarmes tardives, mais doivent nous aider à imaginer des issues de secours. La littérature ne doit jamais se croire en paix. » [3] Pas de dénominateur commun pour Wu Ming mais du multiple commun pour raconter autrement l’histoire de nos naissances et de de nos destinées.

Lire ensemble, s’entrelire

Dans les communautés de lecteurs, on s’engage à lire autrement, en se retenant de réagir immédiatement. Crayon(s) à la main, en silence, on comble les blancs du texte, on s’imprègne des mots et des images à l’écart des bruits du monde pour mieux s’y reconnecter. On laisse le texte devenir œuvre et l’œuvre travailler en soi. Alors, l’œuvre « prend part au dialogue public, elle exprime, elle réfute ce qui se dit en général, elle console, elle divertit, elle ennuie chacun, non en vertu d’elle-même ou d’un rapport avec le vide et le tranchant de son être, mais par le détour de son contenu, puis finalement par ce qu’elle reflète de la parole commune et de la vérité en cours. Ce n’est plus certes à présent l’œuvre qui est lue, ce sont les pensées de tous qui sont repensées, les habitudes communes qui sont rendues plus habituelles, le va-et-vient quotidien qui continue à tisser la trame des jours... » [4] Ce va-et-vient entre les habitudes communes et une réflexion sur ces habitudes communes, Yves Citton à qui cet article doit beaucoup [5], l’appelle « écosophie ». Cette « conjonction de l’attentif et de l’attentionné, du savoir et du soin, qui définit cette écosophie » nous l’appellerons pédagogie.

Une modalité de lecture collective

On lit, on relit, dans une sorte d’écoute flottante, sans se jeter sur « ce que ça veut dire », en écoutant les bruits de la langue (murmures, éclats). On sélectionne, on collectionne, on associe, on isole des signes, on suit le plus loin possible les intuitions qui semblent fertiles, on établit des liens avec sa propre vie, avec la vie extérieure, avec d’autres livres, d’autres films pour construire quelque chose de présentable (mots, dessins, gestes...) sans craindre d’être approximatif ou maladroit. On accepte de ne pas tout comprendre, revendiquant comme Edouard Glissant le « droit à l’opacité » qui consiste à « renoncer à ramener les vérités du monde à une seule transparence, d’un seul éclairage qui seraient les miens et que j’imposerai. » [6] « L’éternité d’une seconde », dit Izoa « c’est une expression étrange qui m’intrigue et qui me plaît. » [7]. C’est à partir d’une diversité de points de vue que le sens se négocie publiquement [8] dans des communautés interprétatives [9] qui ont en commun des codes et des conventions. Là, on porte attention aux gestes des autres, à ce qui, dans le texte, les a mis en mouvement, à ce qu’ils n’ont pas vu, on prouve, on discute, on questionne, on va chercher des arguments dans d’autres disciplines pour relier l’expérience littéraire aux multiples « dehors » et faire surgir ce qui, clandestinement, circule entre les lignes. On se retrouve où on bataille autour de valeurs (« Pinocchio c’est un nom de malheur, un nom de mendiant. » dit Elsa, « Cette famille Pinocchio était spécialiste de la « mendicité » et dans ce mot, on entend mentir. » dit Medhi. « Il y a beaucoup de verbes qui bougent comme courir et danser, ça bouge tout le temps dans cette histoire ! », « Oui mais ça commence dans la maison de Geppetto quand il fabrique Pinocchio et ça finit dans sa maison quand Pinocchio est devenu un vrai petit garçon. C’est un peu comme s’il n’avait jamais bougé. » On revient toujours au texte comme ces élèves qui, lisant François Place (Les Derniers géants), tergiversent : ► Moi je pense que c’est un scientifique ! J’ai trouvé le mot « degré » (« J’escaladais, degré après degré, les marches de cet escalier cyclopéen »). Sur un planisphère, c’est marqué pour se repérer « par degrés ». Et c’est les scientifiques qui ont inventé ça. ► Moi, je dirais que c’est un rêve parce que... cyclopéen... l’amphithéâtre... Cyclope c’est un monstre avec un œil. Donc c’est imaginaire.

Lire ensemble, dit Yves Citton, c’est tenter d’infléchir les propos réducteurs et reproductifs qui agissent sur les perceptions, les croyances, les pensées, les désirs, les comportements, les systèmes sociaux. [10] À l’heure des manipulations génétiques, Pinocchio peut-il aider les enfants à interroger les frontières du vivant [11] et de l’artificiel, Alice peut-elle justifier qu’une jeune compatriote de Fifi Brindacier ose braver jusque dans leurs parlements des adultes inconséquents ? Lire entre les livres d’hier et d’aujourd’hui, c’est se donner un espace de compréhension : que font les jeunes lecteurs des textes qu’on leur propose, que font les textes à ceux et celles qui les lisent ?

Comment devient-on un enfant ?

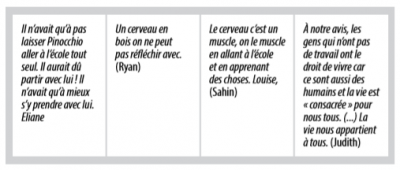

On commence par faire le tour de la littérature existante : que disent les livres sur nos croissances ? À peine nés, il semble que tous les enfants se réjouissent de grandir, de quitter la famille... tous sauf un : « Je ne veux pas devenir un homme... jamais. Je veux rester pour toujours un petit garçon et m’amuser » confie Peter Pan. Certaines croissances, sont sources d’interrogations : « Etais-je identique à moi-même lorsque je me suis levée ce matin ? » se demande Alice qui poursuit « Mais, si je ne suis pas la même, il faut se demander alors qui je peux bien être ? ». Cette obscure métamorphose, Claude Ponti la condense dans un « être vivant ni tout à fait plante, ni tout à fait animal, à la fois plante et animal, parfois minéral » [12] : la change-tout pareille (en minuscule). La Change-Toupareille (avec majuscules) pond des œufs qui, dès qu’ils le peuvent, se mettent en quête d’un Livrouverre y demeurent un certain temps avant d’en ressortir en ayant « légèrement changé de couleur ». Ensuite, le bébé change-toupareille « marche de toutes ses pattes en regardant le monde de tous ses yeux. [13] Car le monde vu avant d’entrer dans le livre n’est pas tout à fait le même que le monde vu après. Les vrais livres ont cette magie-là. » [14] Au moment de l’enfance, à la croisée des possibles, quand le futur est à portée de décision, certains livres peuvent-ils aider les enfants à voir le monde autrement, différent de celui que leur présentent leurs maîtres et leurs parents ? Les livres ne sont-ils pas là pour différer la rencontre avec la réalité, permettre de vivre des expériences par procuration et, si elles ne conviennent pas, de s’en détourner ? Ainsi, si beaucoup d’enfants se retrouvent dans l’aversion de Pinocchio pour l’école, le récit n’est-il pas là pour les rediriger vers les règles communes : « l’histoire est une expérience vécue par procuration, et parmi les trésors des récits dans lesquels nous pouvons entrer, il y a à la fois, de manière ambiguë, des éléments rapportés de l’expérience réelle et des aspects relevant d’une imagination façonnée par la culture » [15]. Nombre de héros qui ont été tentés par l’utopie d’un temps passé à jouer et à rêver, ont ainsi été rattrapés par des histoires où les factieux appartiennent irrémédiablement aux méchants et les conformistes aux gentils. Pinocchio, pantin de bois à la tête dure, généré par un vieil artisan rêvant d’abord de se fabriquer « un pantin merveilleux » pour faire le tour du monde et gagner un « quignon de pain » et un « verre de vin », devient en quelques lignes, un « diable d’enfant » manquant « de respect à son père ». « C’est n’importe quoi tout ça : Geppetto devrait normalement être le créateur de Pinocchio, mais pas son père », dit Daniela.

Qu’est-ce qui a provoqué ce changement de statut ? « C’est quand il l’a regardé », dit l’un, « Non, c’est quand il a rigolé », dit l’autre. Le regard et le rire établissent effectivement une relation mais Geppetto a vraiment fait de l’automate un fils lorsque celui-ci lui a chipé sa perruque. Est-ce aux bêtises qu’on reconnaît un enfant ? Est-ce la raison pour laquelle la punition était inscrite dans le corps de la bûche en bois sous la forme d’un nez incontrôlable ? Dans l’Italie du 19ème siècle, un vieil homme imagine avoir un enfant qu’il puisse manipuler comme une marionnette et dresser comme un animal (Pinocchio bondit comme un lièvre, saute comme un cabri, court comme une pouliche, nage comme un poisson...) mais sa créature lui échappe. Chaque fois que quelqu’un essayera de le rappeler à ses devoirs, Pinocchio regimbera, violemment en envoyant un marteau à la tête du grillon moralisateur (« Et s’il ne te plaît pas d’aller à l’école, pourquoi n’apprends-tu pas au moins un métier qui te permettrait de gagner honnêtement de quoi vivre ? »), sournoisement, en promettant à la Fée de respecter ses préceptes (« L’homme... qu’il naisse riche ou pauvre, est obligé de faire quelque chose en ce monde, de s’occuper, de travailler. Malheur à ceux qui se laissent prendre par l’oisiveté. »). Mais Pinocchio est aussi assailli de discours contradictoires émis par des personnages visiblement sympathiques comme ce Renard boiteux et ce Chat aveugle « qui avançaient clopin-clopant, en s’aidant mutuellement, en bons compagnons de malheur » : ► « Regarde-moi ! dit l’un. C’est d’avoir eu la sotte passion de l’étude qui m’a fait perdre une jambe. » ► « Regarde-moi ! dit l’autre. C’est d’avoir eu la sotte passion de l’étude qui m’a fait perdre mes deux yeux. »

C’est encore cet ami, Romeo, préféré à tous les autres, nommé Lumignon à cause de « son petit corps maigre, tout sec et efflanqué, comme un lumignon neuf dans un réverbère » : ► « Où veux-tu trouver un meilleur pays pour nous autres enfants ? Là-bas, il n’y a pas de maîtres ; là-bas, il n’y a pas de livres. Dans ce pays béni on n’étudie jamais. »

Parmi les livres réunis sur la croissance, seule Fifi Brindacier, la plus décrocheuse, ne se rend pas. Quand le village, choqué de la voir vivre seule, sans parents, sans école, lui envoie la police pour la placer dans une maison d’enfants elle l’envoie paître et, à la fin du livre, elle salue Tommy et Annika en déclarant : « Quand je serai grande, je serai pirate ! Et vous ? » Cette question Pinocchio ne se la pose pas « heureux d’être devenu un bon petit garçon », Alice non plus qui s’en va « en songeant au merveilleux rêve qu’elle venait de faire » et pas davantage Peter Pan qui préfère abolir le temps. Mais la question reste posée aux lecteurs : que serez-vous quand vous serez grands ?

À quel âge est-on grand et grande ?

Cette notion a changé au cours du temps et elle évolue encore, davantage liée aux critères économiques que psychologiques : « Comment tu montres que tu es un adulte ? Tu fais un enfant, et tu prends un emploi stable. Or l’âge auquel arrive le premier bébé est aujourd’hui de 30 ans et 2 mois, et l’âge moyen du premier CDI est de 29 ans. Tout ça, ça veut dire qu’on a fini ses études, ses aventures érotiques, culturelles, à 30 ans. De 16 à 26 ans, on a donc une période de 10 ans où on est en apprentissage de l’âge adulte, à travers les études, le salariat, les voyages et l’amour, les quatre fondamentaux d’une société moderne. » [16] Et le sociologue, auteur de ces lignes, de présenter le futur comme un terrain d’aventures à arpenter avec un « sac à dos social », un peu comme dans les romans de formation. Récemment, une jeune fille de 16 ans a pris sa musette et s’est invitée à la table des grands en représentante de la jeunesse : « Vous avez volé mes rêves et ma jeunesse avec vos mots creux », leur a-t-elle dit, « mais les jeunes commencent à voir votre trahison. Les yeux de toutes les générations futures sont tournés vers vous. Et si vous décidez de nous laisser tomber, je vous le dis : nous ne vous pardonnerons jamais ! Nous ne vous laisserons pas vous en sortir. Nous mettons une limite, ici et maintenant : le monde se réveille et le changement arrive, que cela vous plaise ou non. » Un Petit Prince avait déjà vilipendé les adultes pour leur manie de traduire le monde sensible en chiffres : « Je connais une planète où il y a un Monsieur cramoisi. Il n’a jamais respiré une fleur. Il n’a jamais regardé une étoile. Il n’a jamais aimé personne. Il n’a jamais rien fait d’autre que des additions. Et toute la journée il répète comme toi : « Je suis un homme sérieux ! Je suis un homme sérieux ! » et ça le fait gonfler d’orgueil. Mais ce n’est pas un homme, c’est un champignon ! » Les chiffres, voilà le conte de fée moderne contre lequel Greta Thunberg est venue à l’ONU porter plainte contre cinq Etats pour inaction climatique. Avec ses tresses, son air déterminé et sa nationalité [17] c’est à Fifi Brindacier [18] qu’elle a gentiment été comparée ou, plus perfidement, à Buster Keaton ou encore à un cyborg en raison de l’inexpressivité de son visage et du caractère de sa démarche. Mais ce qui gêne le plus chez cette militante c’est sa jeunesse. De quoi se mêle cette passionaria du climat en nattes qui dissuade, comme le Renard, comme le Chat, les enfants d’aller à l’école ? Pouvons-nous encore entendre chez Greta, volontairement partie de « l’autre côté de l’océan » reprocher aux adultes de « laisser tomber » la jeunesse, les mots d’Alice tombée accidentellement de l’autre côté de la terre pour s’opposer aux Souverains dans leur propre Tribunal ? Déjà, dans la mare, l’héroïne de Lewis Carroll avait pris la tête des animaux pour leur faire regagner le rivage et déjà, son âge avait été un problème pour le Lori : « Je suis plus vieux que vous, je dois mieux que vous savoir ce qu’il faut faire. », lui avait-il dit. Nul n’est si petit qu’il ne puisse faire bouger les choses, proclame Greta Thunberg à la COP24 en parlant de son pays et même si Alice admet son immaturité (lorsqu’elle sera grande, elle écrira un livre sur elle), même si le Roi tente de la protéger (« Veuillez considérer, chère amie, que ce n’est là qu’une enfant »), elle se sent légitime pour participer aux débats publics. Et c’est en témoin qu’elle prend place dans une Cour extravagante où elle se sent grandir dans un monde qui lui refuse ce droit. Et c’est pourtant là, dans ce lieu où on étouffe les affaires, qu’elle prend confusément une autre dimension et s’impose : « Je suis ici et j’y reste ». Elle revendique alors le droit de réfléchir et de remettre en question le pouvoir de la Reine, ses jugements hâtifs et son incompréhension des textes. C’est à force de côtoyer les adultes qu’elle a appris à douter de leur pouvoir : « C’est sans doute le poivre qui met aux gens la tête près du bonnet... et c’est le vinaigre qui leur aigrit le caractère, et la camomille qui les rend amers, et le sucre d’orge et les autres friandises qui adoucissent les mœurs des petits enfants. Je voudrais bien que les grandes personnes sachent cela car alors, n’est-ce pas ? elles seraient peut-être vis-à-vis de nous, un peu moins avares de sucreries. » Ce manque de douceur, de considération, des adultes envers les enfants, Greta Thunberg le constate aussi (Vous dites que vous aimez vos enfants plus que tout alors que vous êtes en train de leur voler leur futur devant leurs yeux) et comme Alice, elle fait du langage un levier de transformation. Alors en possession de toute sa taille, elle refuse la vanité du pouvoir : « Qui se soucie de vous et de vos ordres ? Vous n’êtes qu’un jeu de cartes. », dit-elle à la Reine. À ce passage, Lina déclare : « Je trouve qu’Alice lui résiste bien. Et en faisant ça, elle résiste au pouvoir imbécile. » L’école, lieu d’insertion, peut-elle enseigner la résistance avec des livres pour supports de cet apprentissage ? La lecture peut-elle empêcher que les enfants ne sortent résignés et mélancoliques de leur enfance comme ceux de la Guerre des boutons qui, après avoir conclu qu’il y avait pitié d’avoir des père et mère, s’interrogent : « Dire que quand nous serons grands nous serons peut-être aussi bêtes qu’eux. » ? « Je crois que je comprendrai mieux cela si je le voyais écrit noir sur blanc. », répond Alice à la Duchesse aux propos obtus. Il est temps d’aller aux textes.

Tiens c’est Polichinelle que v’là !

Avant toute lecture commune l’enseignant procède à une lecture experte du ou des textes pas pour révéler une vérité mais pour se doter d’une grille d’écoute, entendre la façon dont tel texte fait écho aux préoccupations et aux visions des lecteurs et des lectrices.

– On regarde le texte : le support, la mise en page découvrent un premier réseau de signification (le théâtre, le poème se reconnaissent souvent à première vue). Le découpage, la mise en page, la typographie comptent : les guillemets peuvent indiquer des citations, du discours rapporté, des didascalies ou des indications de l’auteur dans une scène (souvent en italiques), la ponctuation (abondante, variée, rare, absente parfois en poésie) est importante.

– On se met à l’écoute du texte : Qui parle ? Dans un poème, c’est généralement l’auteur, dans le roman, c’est plus complexe. Parfois l’auteur s’exprime à la première personne semant la confusion avec le narrateur. Souvent il n’intervient pas directement mais à l’arrière-plan. omniscient, il peut tout connaître des personnages mais il peut ne présenter que ce qu’un observateur extérieur pourrait voir et entendre : focalisation externe. il peut s’effacer en faisant découvrir les scènes par les personnages : focalisation interne. Parfois, la focalisation change au cours du texte : on voit la scène tantôt à travers les yeux d’un personnage extérieur, tantôt d’un personnage du texte.

– On examine la structure, la progression du texte : ouverture, clôture, alinéas suggèrent un découpage du sens.

– On effectue une relecture systématique : ne pas en rester aux relevés, interpréter, chercher des cohérences à partir du lexique, de la valeur des temps, des figures de style, des types de phrases, du rythme, des sonorités. [19]

Mais ne jamais oublier que « Les livres n’ont pas été écrits pour des philologues. Ils sont d’abord goûtés tout simplement. (...) L’interprétation réflexive est une activité tard venue, et qui a tout à gagner si elle garde en mémoire l’expérience plus directe qui la précède », écrit Hans Robert Jauss [20] L’analyse est une prime à l’émotion.

C’est une histoire qui finit un peu mal au milieu mais qui finit bien à la fin. Tous les enfants savent des choses sur Pinocchio (ne serait-ce que par le film de Walt Disney) et sont capables de nommer des personnages (pantin de bois, sculpteur, grillon, fée...), des événements (le pantin sorti de la bûche de bois, le nez qui grandit, le fils qui désobéit, le ventre de la baleine) une morale (rachat de Pinocchio, humanisation). Les passages oubliés le sont aussi par Disney : la face noire du conte (pendaison du pantin, dureté de la fée) et les scènes burlesques (commedia dell’arte). Chacun écrit un résumé, tous sont lus mais on reste attentif au thème de la naissance : Pinocchio, c’est l’histoire d’un enfant en bois mais qui va devenir un vrai enfant à la fin. Qu’est-ce qu’un enfant en bois ? Qu’est-ce qu’un vrai enfant ? Qu’est-ce qui permet de passer de l’un à l’autre ?

La lecture intégrale d’une œuvre longue nécessite une variation dans les modalités de lecture : ► lecture magistrale (pour entrer ensemble dans l’œuvre, relancer l’intérêt en cours de lecture, soutenir la compréhension d’un épisode présentant des difficultés ou un intérêt capital...), ► lecture conjointe en petits groupes (pour préparer une lecture jouée avec des dialogues, pour s’affronter ensemble à une difficulté de compréhension, pour résoudre ensemble une énigme...), ► lecture silencieuse (pour établir un contact intime avec le texte, s’entraîner à l’endurance, préparer une interprétation à voix haute, répondre à une question...). On peut aussi intercaler des résumés entre les séances si l’œuvre est vraiment longue. Avec les trois premiers chapitres, on entre dans l’œuvre : lecture magistrale du premier pour se rassembler, lecture jouée du deuxième pour saisir le côté commedia dell’arte, lecture silencieuse du troisième, avec crayon et ciseaux.

Naître

Dans la bûche ordinaire, le sculpteur cherche d’abord le visage, la relation. Il part des cheveux, poursuit avec le front, les yeux, le nez, la bouche, le menton, comme s’il suivait une comptine, oublie les oreilles, finit par le cou, les épaules, l’estomac, les membres. Pourquoi l’estomac ? Parce que la faim hante le récit. Si Geppetto pense très vite à un humain (« Fils indigne ! »), souvent Pinocchio est comparé à un animal. On ouvre deux espaces de notes : l’un sur la nature de Pinocchio (animal, humain, végétal), l’autre sur la faim (« Le pauvre Pinocchio se mit à courir dans toute la pièce et à fouiller dans toutes les boîtes et tous les placards, à la recherche d’un peu de pain, ou même d’un peu de pain sec, d’un croûton quelconque, d’un os destiné au chien, d’un peu de polenta moisie, d’une arête de poisson, d’un noyau de cerise, en un mot de quelque chose à se mettre sous la dent... » On lit en double piste : pour savoir la suite (mouvement du texte), pour se laisser pénétrer par l’œuvre (mouvement de l’écriture).

Pour évoquer la métamorphose de Pinocchio, les enfants parlent de progression (« de plus en plus », « un peu plus »), de rechutes ou de reprises (« de nouveau »), d’ambivalence : « C’est quand même une marionnette parce qu’au théâtre les autres lui font la fête. Elles sont contentes de le retrouver parce qu’elles sont pareilles. » Confronté à ses « frères de bois » Pinocchio évoque sa filiation (un père, pas de mère) et se conduit avec humanité en refusant qu’Arlequin meure à sa place. Attaqué par des brigands, il ne devra cependant sa vie qu’à sa nature végétale (« Par bonheur le pantin était fait d’un bois très dur : si bien que les lames, se brisant, volèrent en mille éclats... »). Est-ce parce que sa mère est immatérielle qu’il peine à s’incarner ou parce qu’elle est ambigüe ? D’abord « belle enfant aux cheveux bleus et au visage blanc », elle est aussi sévère que douce : elle lui envoie un carrosse tapissé de crème fouettée et de biscuits à la cuiller, le soigne avec « toute la patience d’une mère aimante », l’appelle « mon enfant » tout en lui promettant d’être « une bonne grande sœur ». Pinocchio qui est naïf comme un enfant (il croit que l’argent pousse comme les haricots et les courges), rêveur comme un adolescent (il se projette dans la vie) et déjà adulte (il porte plainte) sent qu’il lui faudra « naître une seconde fois ». Comparé à un animal sauvage, il doit passer par l’état domestique (chien de garde) pour obtenir le statut d’enfant : « Tu es un bon garçon ! » Sur la mer, il redevient bois flottant, nage comme un poisson, cahoté comme fétu de paille. Lorsqu’il invoque son humanité c’est en « mauvais fils du meilleur des pères ». Pas assez mûr pour gagner sa vie au « village des Abeilles industrieuses » il ne rend service que contre une dragée mais, ce goût pour le sucre éloignera : « Tu ne peux pas grandir... les pantins ne grandissent jamais. Ils naissent pantins, vivent pantins et demeurent pantins. » C’est donc en pantin que Pinocchio échappe aux gendarmes, en grenouille qu’il saute dans la mer, en pantin qu’il se présente au pêcheur. Quand la fée le croit assagi (« Demain, tu cesseras d’être un pantin de bois et tu deviendras un bon petit garçon ») il rechute : « Je suis un pantin sans jugement et sans cœur. » Il lui faudra sauver ses parents de la mort, apprendre à lire et à écrire, pour quitter sa dépouille : « un gros pantin appuyé contre une chaise, la tête tombante d’un côté, les bras ballants et les jambes croisées et repliées à moitié. »

À la fin, il n’est pas transformé en marionnette parce qu’on la voit encore. On voit son corps humain et son corps de marionnette qui se sont détachés.

Peut-être que Pinocchio a une double vie. Il a dédoublé sa personnalité. La personnalité c’est comme de l’intelligence ou comme une âme.

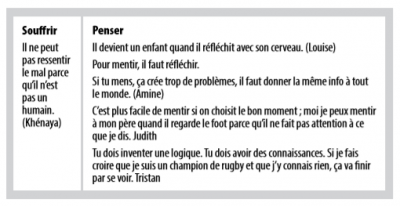

Dans les carnets de lecteurs, ce qui fait l’humanité tient entre deux axes : la capacité de souffrir et de penser :

Quant à la fabrication de Pinocchio, le mystère persiste comme dans la vie où, même informés, les enfants sentent un flou : on ne les berne plus avec les cigognes, les choux ou les roses mais on leur cache des choses. Pas de graine dans ce conte (Pinocchio signifie pignon), pas de couple cernable (Geppetto est âgé, la fée immatérielle) mais un ventre de baleine d’où Pinocchio s’enfuit avec Gepetto sur les épaules (comme Enée fuyant avec Anchise sur le dos) sur une mer plate comme huile, sous la lune qui resplendissait de toute sa clarté. Et ce ventre est magnétique :

Geppetto ne voulait pas que sa femme ait un bébé par le ventre.

Il savait qu’une fée pouvait transformer le bout de bois en vrai petit garçon. (Joséphine)

Si on taille dans le bois, on peut faire une marionnette mais ça reste une marionnette. Le bébé, il pousse tout seul dans le ventre ; les histoires, c’est pas la réalité. (Khenaya, Marion)

Son père, ce n’est pas son père, c’est son créateur, c’est lui qui fabrique tout seul Pinocchio. Le vrai père, c’est celui qui est avec la maman et ils font le bébé ensemble. (Tania)

Ma version, c’est que Pinocchio sort du ventre du requin et se retrouve sur l’île des abeilles laborieuses et il retrouve la fée. La fée écoute ses malheurs et lui propose de devenir un brave petit garçon et elle s’occupe aussi de son grand-père. (Agathe)

A-t-on grandi ou est-on en mesure de mieux le faire ?

Autour de Pinocchio, l’entourage est cohérent. Geppetto, le grillon, la fée tiennent le même discours : obéir à ses parents et leur être reconnaissants, étudier pour avoir un métier. Avant d’exister il se rebelle (ruades, provocations) et désire aller voir par lui-même (le pays des nigauds, des jouets) pour se faire une opinion. Il refuse le dressage qui le rendra parfait, puis il cède. Aujourd’hui, la perfection peut s’obtenir en laboratoire. Par touches, les enfants abordent cette question en distinguant le pantin (robotisé) de la marionnette (manipulée) : « La fée, sans faire exprès, a mis un sort sur le bois qui le fait vivre et mentir ... », dit Etienne qui pressent une différence entre la magie éphémère des contes et la menace programmée des robots. On cherche des alliés (« Ce qui m’inquiète, c’est la fabrication à venir d’un enfant sur mesure. Avec de possibles dégâts psychologiques. Comment le meilleur des bébés, bientôt choisi grâce à des calculs de probabilité complexes, pourrait-il ne pas avoir mention très bien au bac ? Plus grave, tous les enfants vont finir par se ressembler puisque leurs génomes seront de plus en plus normalisés. C’est du clonage social. » 21) pour rompre le sort de l’obéissance absolue, échapper au rôle de pantin.

L’enseignant note, voit ce que les enfants voient qu’il n’avait pas vu, les incite à regarder ce qui leur échappe, relie des propositions, répartit les avis entre responsabilité parentale, autonomie individuelle, égalité sociale.

Pour grandir, les enfants ont besoin d’un accompagnement parental, d’une autonomie intellectuelle, d’un système de formation, de perspective sociale. On part chercher les livres en accord ou en opposition avec cette « définition » en observant les propos dominants, les alternatives, les exceptions. la lecture en réseaux s’impose pour structurer la formation culturelle : « Être cultivé, ce n’est pas avoir lu tel ou tel livre, c’est savoir se repérer dans leur ensemble, savoir qu’ils forment un ensemble et être en mesure de situer chaque élément par rapport aux autres. »

Les robots, ce n’est pas le sujet

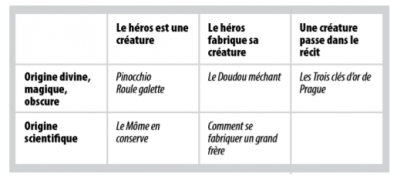

Le flou entre humain et non humain est une constante en littérature de jeunesse à commencer par ces animaux qui font office de papa et de maman. Les robots évoquent la surcharge des parents et Bernard Friot en a fait une nouvelle émouvante 23 mais bien souvent, les histoires se servent des automates pour leur reprocher leur manque d’émotions quand les enfants leur dénient intelligence et adaptabilité : « Une marionnette ne grandit pas mais un enfant oui, l’enfant il peut apprendre des choses. » Mais là n’est pas notre sujet et il faut savoir, quand on crée un réseau, se limiter à partir de titres d’appel : ici, Le Môme en conserve et Comment se fabriquer un grand-frère.

Dans Le môme en conserve Frédéric arrive chez madame Bartolotti par voie postale, dans une boîte de conserve. Aussitôt, il nomme la réceptionnaire « maman » l’enjoignant à l’asperger de bouillon de culture pour qu’il devienne ce qu’elle a négligemment commandé par correspondance : un garçon de 7 ans, poli, doté de garanties (certificat de baptême, acte de naissance, vaccinations), créé par une firme à la technologie « hautement sophistiquée » dont mieux vaut ne pas parler. Madame Bartolotti s’attache spontanément à lui mais sa fantaisie perturbe l’algorithme de Frédéric. Seul l’ami pharmacien, apprécie ce garçon lisse dont il imagine devenir le père invitant madame Bartolotti à se normaliser. Programmé pour obéir, Frédéric essaie de faire des bêtises (pour plaire à sa mère) et d’avoir de bonnes notes (pour plaire à son père) mais quand il s’agit de savoir s’il doit ou non fréquenter Sophie la voisine que son père abhorre et que sa mère affectionne, il devra décider. À l’école, il découvre des sentiments auxquels il n’était pas préparé (moquerie, bagarre, amitié, haine...). Quand une lettre lui apprend qu’il a été livré par erreur et qu’il doit partir, il se révolte. Ses proches le déprogramment pour qu’il reste.

Dans Comment se fabriquer un grand frère, Zuza 24, une fillette au nez de lionceau, décide de se faire un grand frère, « pas un petit bébé de rien du tout comme sa sœur Marianna qui ne marche qu’à quatre pattes et qui ne sait même pas jouer à la balle... ». Elle réunit un kit de bricolage (organes, outils, encyclopédie), s’entoure de ses jouets, de son crocodile et, plus bio technicienne que magicienne, aborde la complexité de la vie : un enfant peut-il naître sans parents, sans héritage génétique, n’être qu’une somme de branchements, ne venir au monde que pour jouer ? Zuza, teste, réfléchit, écoute (mais pas quand les autres évoquent la manière dont on fait les bébés) : « On fabrique un grand frère, ici, pas un bébé. » dit-elle aux jouets qui, eux, « n’ont ni cœur, ni foie, ni rien de tout ça et s’en passent très bien. » La dimension sexuelle est abordée au chapitre de la reproduction sous la forme de graines à bébé. Deux êtres aux cheveux longs, l’un en robe, l’autre en bermuda (ou jupe) disent l’homoparentalité possible. Les jouets se demandent « comment sont faits les zizis » comme l’ont toujours fait les enfants, comme ils le feront encore. Il faudra une relation (l’invitation à jouer de la petite sœur) pour que l’objet se lève, marche, vive.

A-t-on le pouvoir de fabriquer de l’humain au risque de se conduire, comme le craignait Edmond Rostand, en demi-dieux ou en apprentis sorciers ? « On a déjà inventé le bras bionique, la jambe bionique qui reproduisent le mouvement naturel, on a déjà fait battre un cœur dans le corps humain, redonné la vue par des implants oculaires, réparé l’audition par des implants cochléaires, fixé une mâchoire en titane

à l’aide d’une imprimante 3D... » C’est le rôle et l’honneur des grands livres d’en appeler à notre éthique pour affronter ce qui nous dépasse. Dans son désir de respecter les enfants auxquels elle s’adresse, Anaïs Vaugelade prête à ses personnages des démarches cultivées qu’ils pourront reproduire. Elle conseille d’aller chercher « des histoires de créatures fabriquées qui sont devenues vivantes » et déroule cinq formules : Formule Souffle (Dieu réveille Adam en lui soufflant dans le nez), Formule Lettre (le Maharal réveille le Golem), Formule éclair (Frankenstein réveille sa créature d’un éclair), Formule Baguette magique (la Fée réveille Pinocchio), Formule Amour (Aphrodite réveille la créature de Pygmalion). En pointillé, elle ouvre un possible réseau afin d’observer le pouvoir d’irradiation d’un thème, étudié à partir de deux œuvres, dans le reste de la production :

Écrire

Parler des livres, c’est produire du récit : à partir d’une histoire entendue, on en voit d’autres, à partir d’un personnage on imagine ses intentions et ses actions, à partir d’un réseau lexical, on bâtit un univers... Le carnet de lecteur, parce qu’il transforme un récit en notes, en dessins, en collages, transforme les textes en matériaux vivants qui agissent, comme des Pygmalion, sur nos identités toujours en évolution, aucunement prédestinées.

Albums cités

► L’Almanach ouroulboulouck, Claude Ponti, L’école des loisirs, 2007

► Le Doudou méchant, Claude Ponti, L’école des loisirs, 2000

► À moi !, Marianne Rivoal, Le Rouergue, 2018

► Comment fabriquer son grand frère ?, Anaïs Vaugelade, L’école des loisirs, 2016

► Fifi Brindacier, Astrid Lindgren, hachette

► Je veux une maman robot, Davide Cali, Anna-Laura Cantone, Sarbacane, 2007.

► Je suis un robot, Chika Osawa, L’école des loisirs, 2009 Le Môme en conserve, Christophe nöstlinger, Livre de poche, 2014

► Sur mon île, Myung-ae Lee, La Martinière, 2019

Livres utiles

► L’école de Jules Ferry un mythe qui a la vie dure, par ceux qui la transforment, Jean Foucambert, Retz, 1983 (disponible à l’AFL)

► Dictionnaire des mythes littéraires, Pierre Brunel (dir.), éd. Du Rocher, 1994

► Le Maître ignorant, 5 leçons sur l’émancipation intellectuelle, Jacques Rancière, Fayard, 1987

► La Manière d’être lecteur de la maternelle au CM2, Jean Foucambert, Albin Michel, 1976

► Les Personnages mythiques dans la littérature de jeunesse, Sylvie Servoise et Nathalie Prince, Presses universitaires de Rennes, 2015

► Pinocchio et Robinson, Pour une esthétique de la lecture, Alberto Manguel, L’escampette, 2005

Yves citton

► Lire, interpréter, actualiser, éd. Amsterdam, 2007

► Pour une écologie de l’attention, Seuil, 2014

► Renverser l’insoutenable, Seuil, 2012

Productions AFL

► La Leçon de lecture au cycle 2, rapport de recherche sur les usages experts de l’écrit, collectif, 1999

► Lectures expertes (5€ hors frais de port) :

N°1 : 7 albums pour le cycle 3

N°2 : Classiques pour le premier âge

N°3 : 6 récits pour le cycle 3

N°4 : albums pour le cycle 2 (avec répétitions)

N°5 : Documentaires pour le cycle 2

N°6 : albums, théâtre et poésie pour le cycle 3

N°7 : albums en séries et en randonnées, collections pour les cycles 1 & 2

N°8 : L’humour

► Films produits par l’AFL (5 € sans frais de port) DVD de l’association Française pour la lecture (réalisation Jean-Christophe Ribot) :

– « Une fin de loup », depuis Ami-Ami, Rascal & Stéphane Girel, Pastel

– « Explorateurs de légendes », depuis Les Derniers géants, François Place, Casterman

– « Poussin, poussine », depuis Blaise et le château d’Anne Hiversère, Claude Ponti, L’école des loisirs

– « Arrête tes clowneries », depuis Tête à claques (Philippe Corentin, L’école des loisirs)

– « Le Maki Mococo », depuis Les Animaux de tout le monde (Jacques Roubaud, Seghers)

[1] Les paroles d’enfants sont issues du journal « Le point du jour » réalisé dans les écoles et centres de loisirs de Paris dans le cadre de l’opération « Cervelles fraîches » conduite, en 2013, par le Centre Paris Lecture dirigé par Robert CARON

[2] Cité dans : « De Luther Blissett à Wu Ming : d’une culture de la réception à une culture de la participation » : https://journals.openedition.org/chrhc/9957 Voir : https://www.wumingfoundation.com/italiano/francais_direct.htm

[3] Cité par Emile POIVET présentant le groupe Wu Ming : http://www.mouvement.net/filde-une/wu-ming

[4] Maurice BLANChOT, L’espace littéraire, Gallimard, « Folio », 1955, p.274

[5] Voir bibliographie à la fin de ce texte

[7] Ces citations proviennent d’un travail en cours à l’Ecole active de Genève dans la classe de Marie de Colignon

[8] Voir... Car la culture donne forme à l’esprit, Jerome BRUNER, Eshel, 1991

[9] Stanley FiSh, Quand lire c’est faire, Les prairies ordinaires, 2007 (préface Yves Citton) : http:// actes-de-lecture.org/spip.php ?rubrique23

[10] Exploitation, interprétation, scénarisation 2 : http://popups.ulg.ac.be/2031-4981/index.php?id=1374

[11] Le mythe de Pinocchio, https://books.openedition.org/pupo/798?lang=fr

[12] Les bébés change-toupareille n’ont pas de majuscules contrairement aux adultes

[13] « Regarde de tous tes yeux ! regarde ! » dit FÉOFARKHAN à Michel Strogoff (Michel Strogoff, Jules VERNE, 1876)

[14] « L’almanach ouroulboulouck »

[15] Jerome BRUNER, déjà cité, p. 67

[16] Jean VIARD, à propos d’un nouvel âge jeune ? (éd. de L’aube, 2019) : https://usbeketrica.com/article/devenir-adulte-aujourd-hui-ca-prend-10-ans

[17] « Ce n’est pas un hasard si Greta est suédoise. Je ne crois pas qu’elle aurait existé sans Fifi, pas plus que Lisbeth Salander », la justicière et hackeuse punk de la série policière Millénium, analyse l’essayiste suédoise Elisabeth ASBRINK : https://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/gretathunberg-ange-elu-ou-demon-du-feu-climatique_2099500.html

[18] « La jeune Suédoise n’est pas Fifi Brindacier. Elle est notre mauvaise conscience, notre émoi, notre surmoi. Comme le Grillo Parlante de Pinocchio, elle nous rappelle sèchement que nous ne sommes que des têtes de bois » : https://www.nouvelobs.com/edito/20190722.OBS16228/pourquoi-greta-thunberg-est-une-icone-necessaire.html

[19] Voir La Leçon de lecture, association Française pour la Lecture, 1999 (www.lecture.org)

[20] Pour une esthétique de la réception, Hans Robert JAUSS, Gallimard, 1998