Article

« Un mirage, la partie de ballon dans Timbuktu ? »

Yvanne CHENOUF

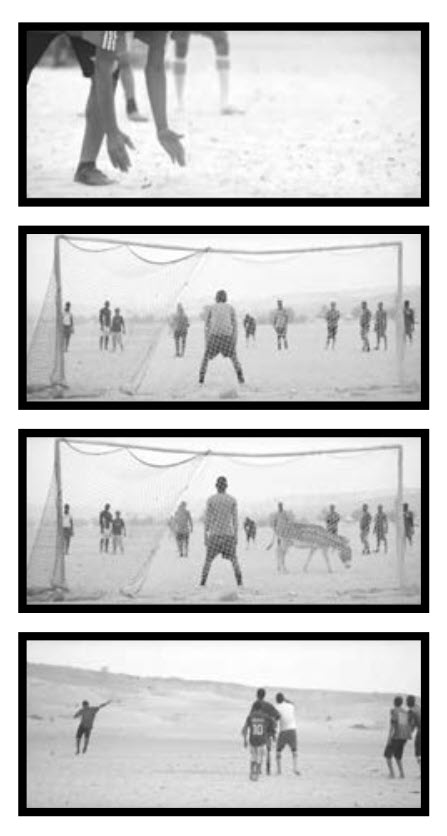

Nous avons beaucoup évoqué, dans ces colonnes, les langages, « outils de théorisation de la pratique et d’élaboration des concepts, produits à l’intérieur de démarches intellectuelles en constante évolution de par leur confrontation à la globalité du réel » [1], « outils neurocognitifs (réseaux neuronaux) qui doivent se créer pour transformer en représentations l’infinité des informations perçues par les sens pour pouvoir vivre, évoluer et agir dans un environnement. » [2], etc. Au même titre que l’écrit, la physique, la danse, la peinture... le cinéma est un langage qui dispose de techniques uniques « ne nécessitant pas de passage, de décryptage par le langage oral pour être compris par les spectateurs. Le message est intellectualisé, assimilé naturellement par eux ». [3] Tel est l’effet produit par la scène de football sans ballon dans Timbuktu [4] où le spectateur a le sentiment d’assister à un match, d’être acteur de ce match dont l’enjeu, pour des jeunes villageois, est de taille : résister au nez et à la barbe de leurs oppresseurs.

Résumé

En avril 2012, des djihadistes s’emparent de Tombouctou et soumettent la population à la loi islamique, jusqu’à l’intervention des militaires français et maliens (janvier 2013). Traqués dans leurs moindres gestes, les habitants résistent sourdement aux obligations (porter le voile, mettre des gants, ne pas commettre d’adultère) et aux interdictions (faire de la musique, utiliser un ballon). À travers des extraits de critiques ou d’entretiens avec le réalisateur, on comprend comment le cinéma lie les mouvements des corps et des émotions dans une représentation aussi esthétique que symbolique.

Un match chorégraphique

De cette scène de foot, Abderrahmane Sissako déclare : « Ce moment me ramène très loin, à mon film de fin d’études à l’Institut fédéral d’État du cinéma de Moscou. Il a pour titre Le Jeu et met en scène des enfants jouant à la guerre. Et, en le voyant, mon directeur de mémoire a dit : « Si ce garçon ne devient pas cinéaste, il sera chorégraphe ». Ces mots résonnent encore aujourd’hui car cet homme, que je connaissais finalement peu, avait lu en moi. Je rêvais alors secrètement de devenir chorégraphe et n’en avais parlé à personne... Dans Timbuktu, j’ai imaginé ce match de football sans ballon comme un ballet, pour tenter de matérialiser l’interdit. À mes yeux, le rôle du cinéma n’est pas de dire les choses mais de les faire vivre. De créer une émotion qui n’a de sens que si le spectateur s’en empare. Mais quand j’ai écrit cette scène, je ne pensais pas qu’elle mènerait aussi loin. J’ai tourné avec deux caméras une sur travelling, une autre pour les gros plans de détails et j’ai tout de suite senti la magie poétique qui se déployait sous mes yeux. Aux acteurs, je n’ai donné aucune indication. Quand l’entraîneur a sifflé le début du match, ils ont vraiment joué ensemble. Sans balle. Pourtant, ils se faisaient des passes et tiraient au but. C’était une véritable danse ». [5]

La musique comme « supporter »

« C’est une chorégraphie, un ballet, donc il faut que la musique porte ça comme si on était au Bolcboï ». [6]

« La symphonie (...) annonce une trouée dans l’esprit des obscurantistes (...) la musique contribuant à effacer l’absurdité planant sur cette rencontre sportive improvisée contre les barbares. La musique résonne alors comme un poème. Les cordes redonnent son précieux à ta vie, s’interprètent en contrepoint de la violence suggérée par le film. Une musique, qui, jamais, ne banalise le propos, mais l’élève, plutôt, vers des hauteurs de tolérance et de doute » [7]

Un réalisme symbolique

« Hautement symbolique, la scène du match de football sans ballon s’ouvre sur l’image d’une cage de but sur laquelle se découpe la silhouette, de dos, d’un jeune gardien. Plaçant sa caméra derrière le filet, Abderrahmane Sissako compose un véritable patchwork visuel. La couleur est amenée par les tenues des joueurs, disposés en défense sur le terrain. En arrière-plan, un troupeau s’ébranle, indifférent au match. Le plan est zébré par les lignes du filet qui nuisent à sa netteté. Toutes les perspectives sont floues, du premier à l’arrière-plan. La cage de but enferme les joueurs qui semblent pris dans la glu d’un regard extérieur à la scène. Le filet matérialise physiquement l’interdiction de jouer au football que bravent des gamins intrépides et imaginatifs. En élargissant par la suite son plan, Sissako donne du champ à ses protagonistes et leur ouvre l’espace de liberté que leur ont ôté les djihadistes. Quand ces derniers font irruption à moto sur le terrain, le jeu s’arrête. C’est cette situation de surveillance et d’oppression que le cinéaste a voulu exprimer en barrant son plan au moyen du filet ». [8]

« La musique d’Amine Bouhafa soutient cette chorégraphie aérienne qui défie la nouvelle loi coranique de la pesanteur. Croisement de jambes dans le vide, passes imaginaires, jeux de têtes mimés, dribbles oniriques, fluidité des placements sur le sable qui virevoltent. Trompant le gardien, un joueur marque un but. Il court, bras écartés, en faisant l’oiseau. Ballet sublime, transgression somptueuse. Une patrouille à moto, flairant le délit, tourne autour de ces magiciens inspirés qui ont trouvé la parade : une innocente gymnastique d’échauffement, exempte de toute condamnation divine. Les cerbères repartent bredouilles, sans gibier pour leur potence. L’allégresse de la liberté conquise, la poésie de cette résistance pacifique, la limpidité de la mise en scène, la lumière de cet instant suspendu provoquent une émotion très profonde, inattendue. Depuis toujours, le cinéma échoue à filmer le football. Pourquoi ce sport planétaire, cet espéranto universel, inspire-t-il si peu le septième art ? Abderrahmane Sissako vient à bout de cette malédiction. Il réussit l’impossible. En une séquence. Sidérante, bouleversante. Face à un écran, jamais nous n’avions éprouvé, aussi intensément, aussi intimement, ce tremblement venu de l’enfance, cette jubilation perdue que Timbuktu nous restitue par surprise. Pur instant de grâce ». [9]

Le spectateur résistant

« La voiture de la police islamiste qui patrouille pour faire régner l’ordre (et interdire le football) passe et ne réagit pas. Elle ne s’intéresse qu’à l’aspect matériel du football (le ballon) et oublie tout le reste, c’est à dire l’essentiel. Les joueurs tout comme les spectateurs ont bel et bien assisté à une partie de foot. Dans un pays où les interdits absurdes sont de plus en plus nombreux, les jeunes trouvent des moyens pour contourner ces interdits. Ils jouent au football sans le ballon, et la beauté du cinéma est de pouvoir retransmettre cet acte de résistance en réveillant le spectateur et en le faisant devenir acteur de cette résistance. C’est parce qu’on souhaite les voir jouer que le ballon existe dans notre esprit ! On en devine même les trajectoires ! Il nous ramène à notre position de spectateur en nous disant qu’il ne faut pas demeurer passif avec les images mais bien actif. Refuser la passivité ! Réveiller l’esprit de création ! (...) C’est pour ça qu’on aime le cinéma, pour qu’il nous rappelle le pouvoir de l’imagination. Ils peuvent détruire les œuvres (dans la première scène du film on voit des statuettes de bois détruites par des balles des Kalashnikovs) mais ils ne détruiront jamais le pouvoir et le désir de créer.

En 1943, Renoir, éxilé alors aux États-Unis, réalisait Vivre libre sur l’occupation nazie en France. En 2014, Sissako réalise Timbuktu en Mauritanie sur l’occupation djihadiste au Mali. Autre époque, autres pays, même résistance ». [10]

[1] « Travailler la pensée sauvage », Jean FOUCAMBERT, A.L. n°111, septembre 2010

[2] « Pour une éducation de l’intelligence collective », Bernard COLLOT, dans ce numéro, pp. 61

[3] « Ce qu’on fait quand on utilise le langage cinématographique », Jean-Christophe RIBOT, A.L. n°115, septembre 2011

[4] Film franco-mauritanien, réalisé par Abderrahmane SISSAKO, sorti en 2014

[5] Extrait de « César 2015 : Timbuktu en 6 scènes marquantes », Thierry CHÈZE, publié le 10/12/2014, l’Express.fr

[6] Extrait de « Entretien avec Abderrahmane Sissako, réalisateur de Timbuktu », 09/12/2014, troiscouleurs.fr