Langages

« Itinéraire d’un poème urbain au pays des langages »

Yvanne CHENOUF

TYPOGRAPHIE, PHOTOGRAPHIE, MUSIQUE ET MISE EN VOIX

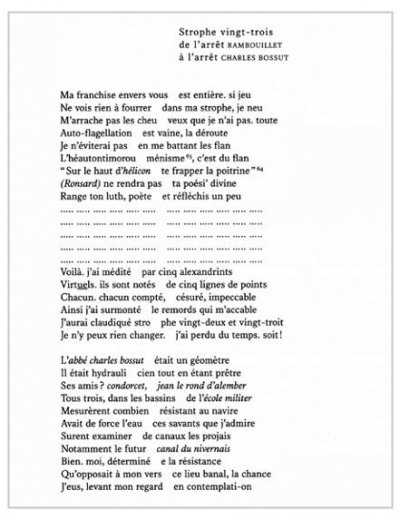

Jacques Roubaud [1], grand marcheur dans le bus... En 2005, Jacques Roubaud prend régulièrement la ligne 29 du bus parisien (de Saint-Lazare à la porte de Montempoivre) et note, arrêt par arrêt, ce que les lieux lui disent, d’ici et d’ailleurs, de maintenant et d’hier. Il en résulte un long poème de 35 strophes – nombre d’arrêts du bus– soumis à des contraintes formelles (écrit en alexandrins, son orthographe respecte la cohérence visuelle, 9 niveaux de digressions signalés par des changements de couleur). Voyage d’un pèlerin de la mémoire mêlant aux savoirs du poète et du mathématicien, l’humeur de l’arpenteur. Drôle, précis, troublant. Parfaitement Oulipien. En 2008, deux éditeurs [2], fous de texte et d’image, roulent le poème et sa ligne dans divers langages : typographie, photographie, musique, théâtre : Ode à la ligne 29 des autobus parisiens.

LA TYPOGRAPHIE

Frédéric Martin (un des éditeurs) explique : « Le texte du vénérable Jacques Roubaud débordait de tant de vitalité que je trouvais intéressant de le confronter au regard de jeunes graphistes, de faire jouer de façon ludique le choc des générations. Par ailleurs, Jacques Roubaud fait dans son texte un hommage à Raymond Queneau qui a eu un rôle considérable dans sa vie. Je me souvenais de la manière dont Massin s’était emparé des Exercices de style. Jacques Roubaud est également un amoureux et un fin connaisseur de la typographie. » [3] Des étudiants de l’École Estienne (Paris) ont été choisis pour réaliser la couverture (6 versions aléatoirement diffusées en librairie [4]), la maquette intérieure et 36 affiches inspirées du poème. « C’est une tradition, poursuit l’éditeur, d’accueillir de jeunes graphistes. Notre principe de fonctionnement, création d’une maquette spécifique pour chaque livre, le permet. Des étudiants de cette école nous ont apporté certains de nos plus beaux livres [5]. Il était naturel, pour ce projet exceptionnel, d’y revenir. » Fondé en 1889, ce prestigieux établissement supérieur de l’enseignement public, est dédié aux métiers du livre et de la communication. Raphaël Lefeuvre, qui prépare avec Margareth Gray, au Diplôme Supérieur en Art Appliqué de Design Typographique, évoque l’aventure graphique des étudiants [6].

Rencontre

Nous nous sentons vite en phase avec Raphaël Lefeuvre, partageant avec lui quelques idées sur la lecture (langage pour l’œil) et quelques références (François Richaudeau, Franck Smith, Emile Javal). La distinction entre l’empan de lecture et l’empan de vision ne lui est pas inconnue, lui qui parle avec évidence de « vision périphérique », regrettant que les manuels de lecture ne tiennent pas compte de la physiologie de l’œil. Nous voulions savoir si, face au texte de Jacques Roubaud (que le poète avait lui-même mis en page – retours à la ligne, couleurs), le choix s’était porté sur une typographie invisible, ni bavarde, ni illustrative, ne s’interposant pas entre le poème et le lecteur. Avant de répondre (tout en répondant), il feuillette les livres qui traînent, observe volumes, masses et nuances, puis évoque cette « antienne » de la typographie invisible : « Il n’y a pas de typographie visible ou invisible ; ce qui est invisible c’est ce qu’on est habitué à lire. En Allemagne, au début du XIXe et du XXe siècles, on a coutume de lire la littérature en Fraktur, en Black Letter, en gothique ; rien de curieux là-dedans. Le caractère invisible du lecteur anglais, au quotidien, c’est le Times. Nous, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, nous sommes habitués à lire en Garamond. Un caractère s’identifie à la forme de certaines lettres, à la diversité des pentes sur les italiques, micro détails formant l’accoutumance. Les signes sont culturels. La neutralité, c’est ce que prétendaient vendre les distributeurs du caractère Helvetica [7], si courant qu’on l’appelle le parfum des villes. Quand on est familier d’une suite morphologique de signes, on n’y prête plus attention ; les écritures indiennes, par exemple, ne sont pas posées sur une ligne mais suspendues à un fil avec les signes diacritiques en haut pour signaler le sens, etc. »

Notre interlocuteur connaissait l’ode : « Je savais que l’auteur ne trouvait pas d’éditeur (disposition et couleurs du texte), j’avais reçu un texte word, avec des tabulations désordonnées, des retours à la ligne où les caractères partaient dans tous les sens bref, un manuscrit « fait maison », illisible, très drôle. J’ai tout passé en noir puis je n’en ai plus entendu parler jusqu’à ce que Frédéric Martin nous le propose. En pleine saison de diplômes, nous n’avions pas de temps à consacrer à ce projet. Comme les étudiants de première année rentraient de stage, nous avons pensé le leur confier en autonomie mais nous avons dû assurer le suivi pendant l’été. »

Cahier des charges

« La commande concernait six couvertures mais, pris au jeu, les étudiants ont voulu composer l’intérieur du livre. Leur mission créative consistait à mettre au point un générateur graphique susceptible de rendre compte visuellement de l’ouvrage, de témoigner d’une réception du poème sans afficher une identité d’éditeur (qui n’en défend aucune, chacun de ses livres étant différent). Ce qui était central, c’était l’accompagnement du texte. Inespéré pour un graphiste de ne pas avoir à vendre « la marque » mais de se concentrer sur le contenu, de ne pas faire un beau livre - 100 pages dans un petit cube qu’on ne lit pas mais qu’on pose chez soi (coffee table book).

Comme l’éditeur qui nous avait laissé carte blanche, nous n’avons rien imposé aux étudiants si ce n’est la recherche d’une entrée différente de ce que produit un graphiste plongé dans des mécanismes, sachant ‘‘comment ça marche’’. Ils devaient oublier les couvertures de livres de poésie ou de l’OULIPO (ils y viendront trop vite quand ils travailleront en agence). En fin d’année, ils pouvaient prendre ce projet en charge, sachant ce qu’était un corps de texte, ce que son choix signifiait, quel effet produisait un caractère légèrement noir (un peu gras), un caractère gris (plus léger), un caractère qui interligne beaucoup, un jeu d’espacement dévoilant des gris variés. Avec l’éditeur, on a défini les étapes et les attendus de la commande en peu de temps (15 jours). La lecture du texte a été rapide, les échanges limités, le sens peu affiné : une seule séance pour synthétiser les notes d’intention (focalisation sur l’autobus, immersion dans Paris). Les couvertures partent, avec un rapport plus ou moins formel, du texte et de sa grille de composition, les 9 niveaux de texte faisant fonction de générateur formel. »

Appropriation du texte

« Au début, on a peu tiqué sur le fait que les lignes se promènent ; ça fout le mal de mer, en typographie, ce truc-là. Sachant que Jacques Roubaud était attaché aux couleurs des digressions, les étudiants ont pensé intégrer cette exigence en coloriant les 5 premières lettres de chaque ligne et en passant le reste au noir. On aurait eu des accroches colorées puis l’installation progressive du noir. Vertement retoqué par l’auteur ! Comme l’ode était coupée à l’hémistiche, on a pensé le centrer à partir de là et obtenir un rendu graphique constant : une gouttière centrale formant un arbre. C’était encore ne pas entendre le signalement des niveaux, couleurs et retraits, signes graphiques importants pour le sens. Cette conjugaison d’espace et de couleur reste encore obscure pour certains d’entre nous malgré les nombreuses discussions avec Jacques Roubaud dont l’œuvre comporte évidemment plusieurs registres.

Le format était une contrainte industrielle : large, pour contenir les 9 niveaux de digressions. La taille du corps a été choisie en lien avec la plus longue ligne et l’état du neuvième retrait. Il n’aurait pas pu être plus petit (ça aurait posé des problèmes avec le gris – une des 9 couleurs). Le texte est long, changeant, faible en fréquence de répétition : délicat de faire un objet cohérent. Pourtant, en traduisant la contrainte formelle du poème en contraintes de mise en scène, les étudiants ont vu que ça marchait, que ça créait l’inattendu. Les règles (tabulation, couleur, interlignage) fabriquaient des compositions intéressantes : dans la zone d’empagement, des vides surgissaient, des formes se dessinaient comme des diagonales (ces formes, Jacques Roubaud a dû y penser en fixant ses contraintes). Les blancs prenaient tout leur sens et la licence typographique semblait faire écho à la licence orthographique. En ouvrant le livre, le jeu avec les codes saute aux yeux : couleur, alignement, césure. Contre-pied avec un tas de règles. »

L’œil et l’oreille

L’ode convoque l’œil et l’oreille. Comment, en typographe, se traduit cette vocalité graphique ?

« À l’école Estienne, des étudiants peuvent utiliser le rouge pour dire l’agressivité, des caractères aux contours dégradés pour dire que c’est punk. Ce n’est pas dans les mœurs de la section du DESS. Pas de point d’exclamation ou de gros guillemets pour dire : « ce que vous voyez est une exclamation. » Nos étudiants, ce qu’ils aiment, c’est un corps 10 bien justifié. La surenchère ne les intéresse pas. Ça tombait bien pour ce texte qui avait ses apparats et pour lequel il suffisait de trouver un ajustement : une grille qui définit un nombre de lignes par page, des titres tout un appareil de détails. Sachant que Jacques Roubaud avait traduit la Bible polyglotte, les étudiants ont tenu à choisir un caractère qui s’inspirait de cette impression et avait été créé par un ancien étudiant de la section. Généreux, assez large, ce caractère ne chasse pas trop, ne va pas trop loin dans la ligne, ne prend pas trop d’espace : il se nomme Alcalá. » [8]

Plus-value typographique

L’ode de Jacques Roubaud étant déjà paramétrée, quelle a été la plus-value des typographes ? « Frédéric Martin a sélectionné 26 extraits, demandant aux étudiants de dépasser la première approche, de ne pas être illustratifs : que comprenez-vous de cet extrait, que dit-il de sa périphérie, qu’allez-vous en faire ? Dans le monde du design graphique, le client a, en général, une commande plus fermée. Ce que nous avons ajouté à la proposition de Jacques Roubaud ? Une somme de petites choses, peu visibles, à mi-chemin entre l’expertise des étudiants (leurs choix ont été collectifs, ils ont imprimé ensemble, regardé, modifié, testé sans cesse ) et les normes de l’imprimerie nationale. Application de règles classiques à une forme de poésie dont le poète connaît parfaitement les détails et les recoins. Il les applique jusqu’au bout en mettant un bazar pas possible à l’intérieur de tout ça. Un bazar régi par des codes classiques. »

« Quand j’ai mis un sonnet en lumière, je me sens bien, Paisible, enveloppé d’oiseaux et d’un rectangle Compact. – Proportions ? – Quatorze sur douze. » [9]

Le typographe sourit et dit : « C’est sûr, c’était piloté du début par Roubaud, notre affaire. »

LA PHOTOGRAPHIE

Jean-Luc Bertini [10] a suivi librement la ligne 29, l’ode en tête. Connu pour ses portraits d’écrivains et sa culture littéraire (co-fondateur de la revue La Femelle du requin, il prépare un numéro sur Jacques Réda, autre explorateur de Paris), il s’intéresse aux voyages et aux explorations urbaines (Paysage américain, Kilomètres à l’est). Il a conçu 35 photographies plus ou moins liées aux 35 arrêts du bus, cheminant en « photographe des trottoirs » : « La méthode a consisté à suivre la ligne à pied comme on eut fidèlement suivi une cordée, avec parfois une indiscrétion de côté. La ligne 29 traverse un sacré Paris composite mais les passants sont à mes yeux les mêmes. » [11]

Au risque de l’image

Comme le typographe, Jean-Luc Bertini parle en photographe : « C’est difficile de photographier Paris, cette ville l’a beaucoup été et, en plus, je suis Français. On se fait souvent jeter, on se prend des coups de parapluie. C’est pour ça qu’il y a très peu de choses sur Paris ou alors de vieux livres. C’est compliqué. Pourtant, il faut bien photographier son époque. » Il dit son appréhension première, ses craintes de se laisser enfermer dans le bus comme dans un aquarium, son refus de faire une illustration poétique. De rues en carrefours, il a poursuivi, comme il dit, des papillons.

« Mon premier voyage, je ne l’ai pas fait seul ; comme je patinais un peu, que je ne savais pas si et comment le projet allait m’inspirer, Frédéric Martin, l’éditeur, m’a proposé de prendre le bus avec lui, à partir de SaintLazare, en compagnie du musicien (Gilles Sivilotto). J’étais dans le flou, je savais juste que je voulais faire des images pas des illustrations. J’étais d’autant plus embarrassé que, alors que je n’avais fait encore aucune photographie, une journaliste avait déjà été contactée pour un entretien [12] et une galerie avait déjà été réservée pour une exposition. Ce n’est pas la commande qui m’ennuyait, car, même si ce n’est pas ce que je préfère, il m’arrive de procéder ainsi pour la presse : j’ai un cahier des charges et je fais mon métier. Une image peut, d’ailleurs, naître de ces reportages, comme je peux n’obtenir qu’une illustration quand je cherche une image. Mais là, l’enjeu était autre. »

Histoires de photos

Jean-Luc Bertini a capté des passants, seuls ou à deux, mobiles ou non, sur des trottoirs parfois longés par des bus (dont le 29). Pas d’agitation urbaine, pas de scoops anecdotiques comme ceux qui brisent, parfois, la rêverie derrière la vitre d’un bus mais de la densité existentielle, que les gens marchent ou fassent halte. Car il ne s’agit que d’humains. Des images comme des départs de nouvelles. Le photographe n’a pas vraiment suivi la ligne, il l’a subtilement retracée.

« Ce n’était pas possible de coller à l’ode, de courir, par exemple, après des Japonaises pour illustrer certains passages. J’ai compris que je pouvais faire ce travail au moment où j’ai su que je pouvais trahir l’auteur. Son texte, je l’avais lu, intégré comme quelque chose qu’on traverse, j’étais imprégné, pas imbibé. On est donc monté dans le bus et, après une station, je me suis dit, c’est sûr, ça ne se passera pas dans le bus, ce n’est pas possible. S’il y a plusieurs façons de traiter un projet (on pouvait s’intéresser aux objets de la ligne, installer un mini studio dans le bus avec un télé objectif pour attraper des regards, etc.). Moi, j’ai pris mon temps. Au début, je ne savais ni si j’allais utiliser la couleur ni quel format j’allais prendre (6/7, 6/6, panoramique) ; j’hésitais, un peu comme un peintre qui se demande s’il travaille à l’huile ou à l’aquarelle. Quelle palette choisir ? J’ai d’abord pensé m’ajuster au format du bus (l’Xpan) mais ça n’avait pas de sens : je ne voulais photographier les gens ni dans le bus, ni à côté. Finalement j’ai décidé de travailler un peu à l’ancienne, avec un moyen format, un appareil assez lourd, mais pas trop, assez lent ; avec ce que j’aime bien avoir dans les mains et ce que j’aime regarder. Je ne savais pas que Jacques Roubaud avait écrit en couleur et je penchais déjà pour le noir et blanc à cause de sa lecture immédiate (un peintre me disait qu’avec le noir et blanc on est à l’os alors qu’avec la couleur on est sur la chair). Intéressé par l’humain j’ai donc opté pour le noir et blanc et le format carré. Les planches contact étant encourageantes, j’ai décidé de continuer. »

Clichés contre clichés

C’est donc à pied que le photographe s’est lancé dans cette aventure (plusieurs heures pour le trajet complet), revisitant, à l’occasion, quelques tronçons. Si le poète a pris ses aises avec la durée réelle (observant depuis le bus, il en est descendu, a ruminé en marchant avant d’écrire) quel rapport le photographe a-t-il au temps, lui qui fige le mouvement et ne dispose jamais que d’une seule prise ? Comment, alors que l’ode rythme, scande, enregistre les déplacements, voit-il, lui, la mobilité du bus ? Comment, enfin, ce portraitiste a-t-il réagi au transport de masse ?

« Plus ou moins volontairement, je me suis perdu une fois ou deux : petites indiscrétions, sur le côté, dans des rues perpendiculaires. J’ai cependant essayé de me tenir à la contrainte (ligne 29) sans lâcher cette cordée (sinon il aurait fallu justifier mes écarts). J’ai une ou deux images qui sont hors ligne et que j’ai hésité à mettre dans la série. C’est, en quelque sorte, mes digressions à moi. Artistiquement, c’est une illusion de penser que mon travail aurait pu refléter le texte. Par sa nature, la photographie ne peut rendre compte ni de l’atmosphère du poème, ni reproduire ses circonstances d’avènement. Pas d’arrêts, de décrochements, de blocages, de redémarrages la photographie est coincée dans sa forme intrinsèque. Avec le moyen format, assez raide (appareil un peu lourd, joli négatif mais résultat moins enlevé qu’en 24x36), les images sont plutôt statiques. Doisneau travaillait avec ce format, un Rolleiflex et Cartier Bresson avec un Leica. En regardant leurs images, on voit la différence : avec le Leica, c’est beaucoup plus rapide, on fait 36 vues, avec le moyen format on en fait 12. Puis il faut charger la bobine, c’est plus long. Concernant le public du bus, c’est vrai que ça ne colle pas avec ce que je fais. C’est presque un Trouble Obsessionnel Compulsif ou une inclinaison mais je me sens plutôt attiré par des gens un peu décalés, marginaux. »

La belle image

Alors que l’ode grouille d’enfance, guère de portraits d’enfants : « Sur mes trajets, je n’en ai pas beaucoup vus, ou alors avec leur mère. » On aperçoit cependant une fillette, légèrement mélancolique, allant d’un pas presque décidé, jambes nues sous une jupe de tulle, devant un magasin austère, aux stores baissés, tout en dessous d’un titre intimidant avec ses lourdes capitales : « Autour du monde ». Intimidant, c’est ainsi que Jean-Luc Bertini a ressenti le poète : « Je n’osais pas lui demander ce qu’il pensait de mon travail. Mais il m’a envoyé un petit mot très gentil, genre « grâce à vous mes mots vivent un peu plus ou autrement ». Ça suffisait. »

Alors que l’ode n’existe plus que sous une seule couverture (originaux épuisés), que l’exposition de photos tourne dans divers lieux, quels liens conservent ces deux expressions ? Discerne-t-on encore, dans le grain d’une photo ou d’un alexandrin, quelque chose d’une même traversée ?

« Mon travail est très éloigné du livre. Si on cherche des transversales elles sont probablement difficiles à faire mais possibles, de manière heureuse. Dans ma série, il y a, comme dans l’ode, des Japonaises [13], il y a aussi cette femme de profil qui attend le bus 29, c’est sûr mais est-ce qu’on pourrait y mettre un vers de Jacques Roubaud ? A un moment j’ai pris son livre et j’ai essayé d’extraire quelques phrases sans résultat. Il y a une ou deux photos que je n’ai pas mises parce qu’elles n’étaient pas assez fortes mais qui auraient pu coller avec l’ode. Notre travail est différent. L’avantage de l’écriture c’est qu’on voyage, ensuite on rentre chez soi, on peut réinventer alors qu’en photographie, une fois la prise faite, c’est fini. Même si j’ai fait le trajet plusieurs fois, je n’avais jamais que la matière que je trouvais. Je ne pouvais plus l’inventer. »

Quand sait-on qu’on tient l’image unique qui pourra s’articuler aux autres sur une même ligne ?

« Il y a plein de choses qui vont être attirantes dans une image : la façon dont la personne est habillée, le lieu, le cadre, la lumière tout ça forme un tout et si ça nous parle, immédiatement on s’approche, pas trop vite pour pas que l’image ne s’enfuit, si je puis dire. Après, il y a autre chose, il faut un geste. Le couple qui danse à moitié (image que j’aime beaucoup), a de l’intérêt parce qu’il se passe quelque chose. J’aime que mes images soient littéraires, qu’elles aient un rapport avec une histoire, de façon ouverte ou pas. Ma formation, mon amour de la littérature, transparaissent dans ce que je fais. Je l’espère en tout cas. C’est cet amour des livres qui fait que ce projet m’a plu. Elle est finalement là, mon accroche avec Jacques Roubaud. »

LA MUSIQUE

Gilles Sivilotto, compositeur, designer sonore [14], œuvre pour la télévision, le théâtre [15], coopère avec Mathilde Monnier (danse), Laurent Chambert (arts plastiques), Camille Perreau (théâtre de rue) et Cristina de Melho (poésie sonore). À Paris, il fait des « Annotations » de lieux (parvis de la BNF, parc de Bercy ), avec un dispositif électroacoustique portatif. De lui, Jean-Luc Bertini dit : « La musique, c’est un langage qui lui est propre. Il aurait pu prendre des sons dans le bus (l’équivalent d’une illustration) mais ça n’aurait pas eu sa patte. Sa folie, son plaisir, son goût, son intérêt sont ailleurs, dans quelque chose de plus abstrait. C’est un anthropologue des lieux. »

Trouver où se poser pour un entretien relève, pour Gilles Sivilotto, d’obscures prises d’indices, autant climatiques (température, ensoleillement) que stratégiques (situation par rapport à la rue, aux gens). On opte finalement pour une terrasse et une conversation feuilletée. En collectionneur de sons, il parle doux, s’interrompant pour mieux accueillir l’insolite comme le connu : les ondes d’un mot, le champ d’une idée, la pression d’un silence. Une ouverture haute sensibilité. C’est en marcheur qu’il s’est engagé dans ce projet, se promenant sur le texte comme sur les lieux de l’ode : « Je me suis particulièrement intéressé au quartier de l’Horloge, ‘‘une cage à sons’’, avant de me consacrer aux trois couches de temps [16] évoquées dans la strophe 12 (du Centre Pompidou à l’arrêt Archives – Rambuteau) qui appelaient, chez moi, celle du rythme. Si j’ai isolé, dans le texte de Jacques Roubaud, des indications temporelles, je n’ai pas pour autant une approche scientifique. Quand j’arrive sur un lieu, de préférence le matin, je ne sais jamais ce que je vais sélectionner : je regarde, je suis en attente, j’entre en résonance. » Seul, en interaction avec son environnement, il se met donc à l’écoute des mouvements, bruits, échos ; il fait de longues prises sonores, accumule systématiquement des perceptions avant de les ramener chez lui pour les retravailler. Parallélisme avec le poète qui ne compose pas dans le bus mais en marchant, pour penser à ce qu’il a extrait, emmagasiné. « J’improvise à partir de ce que je vois et ressens, j’enregistre, puis, de retour chez moi, j’échantillonne, je sélectionne des sons de différentes tailles, je compose, je recompose », explique Gilles Sivilotto, tandis que son corps semble toujours sculpter ces énergies sonores : « Ces sensations, ces connotations, je les fais rebondir sur d’autres sons que je crée à partir de mon nouvel environnement (crissements de pas, froissements de papier, frottements de matières), façonnant des trames pulsées, des superpositions mélodiques, des mises à niveau de sonorités. » [17] De même qu’on ne peut réduire l’ode de Jacques Roubaud à une suite de souvenirs aléatoirement provoqués par des visions fugitives, le travail de Gilles Sivilotto ne se confond pas avec une simple synthèse de sons (même s’il en a récupéré pas mal dans le bus et aux alentours, même s’il a longuement enregistré Jacques Roubaud lisant son propre texte ou d’autres, parfois bouche fermée). S’écartant de la ligne du bus, l’abandonnant parfois, il en a suivi une deuxième, celle du texte, laquelle croise clandestinement son propre parcours et pénètre tout aussi secrètement les embranchements des destinées humaines. Alors qu’on soupçonne sa musique d’être « abstraite », il répond en souriant qu’elle appartient à une catégorie qu’on qualifie généralement de « concrète ». Citant Luc Ferrari (un de ses compositeurs de référence), il dit puiser énormément dans le réel, détachant des esquisses de l’instant, les recomposant, avant de réinjecter ce nouveau matériau dans le lieu où il a été saisi. On pense – il pense, évidemment– au Bartlebooth de La Vie mode d’emploi, peignant, pendant 20 ans, 500 marines, les envoyant à Gaspard Winckler pour qu’il en fasse des puzzles. Pendant les 20 ans suivants, Bartlebooth reforme les puzzles, les retexture (les décolle de leur support), les emporte sur le lieu de leur capture et les dissout dans une solution d’où ne ressort qu’une feuille de papier. Gilles Sivilotto compare, furtivement, chacune de ses pièces à un morceau de puzzle dont la totalité, énigmatique, touche au plus profond de lui-même. Musique anecdotique, peut-être, mais résonances autobiographiques.

« Dans un lieu, je ne suis pas réceptif à n’importe quoi, il y a des sons qui me parlent, que je reconnais parmi d’autres », dit-il. Puis il revient à Luc Ferrari, cet artisan qui expliquait ainsi son rapport au réel : « J’étais présent, je tenais mon micro, j’ouvrais l’enregistrement de mon magnétophone quand je le jugeais bon (...) Ce son était mon choix, mon moment de vie qui s’enregistrait sur mon matériel. Autrement dit, ce geste était compositionnel dans la reconnaissance du son, même indécis, reconnaissant l’objet trouvé comme premier état d’une attitude émotionnelle, qui entraînait inéluctablement l’introduction du compositeur présent comme acteur en temps réel, donc comme autobiographe. » (Exploitation du concept d’autobiographie, source Wikipedia). Comme le poète, le musicien pilote sa rêverie. À l’aide d’un capteur réceptif à la pression manuelle il règle les paramètres du son comme le poète agence, parfois difficilement, ses vers : « Il faut savoir qui commande », dit Jacques Roubaud. Tous deux procèdent par associations, le poète à partir des bribes de sa mémoire et des règles de son art, le musicien, depuis les correspondances qu’il établit entre le musical et l’extra-musical : « On se prend au jeu, on va de plus en plus loin, rajoutant sans cesse des pierres à l’édifice, comme à l’intérieur d’une bulle. » Il faut pourtant quitter ce temps érémitique, temps de l’ermite, très exigeant, et s’en aller, muni de ses échafaudages intimes, précis, électifs, sur les lieux de leur capture, pour les « rejouer », les renvoyer au cadre originel, réplique imaginaire, toujours improvisée : « J’ai besoin de participer, de recevoir, de rendre, dans un rapport qui a quelque chose à voir avec a sacralité. » Assis sur les marches de la BNF ou à même le sol, sous l’horloge dont le quartier porte le nom [18], seul, ses instruments peu visibles (tablette graphique, manette Wii), il compose en direct, provoquant curiosité ou indifférence polie des passants. Pourtant, il ne cesse de répéter sa volonté de faire entrer sa musique dans le social.

Comme le poète, le musicien, isolé parmi les siens, ausculte et sculpte ses visions intérieures avant d’aller les confronter à l’extérieur : « J’y vais pour tester ça. Comment, dans quel langage, contaminer le réel avec ce qu’on porte en soi ? Qu’est-ce qui pourrait rendre cette musique-là accessible aux autres ? Comment partager l’intime, ce qui, a priori, est le moins universel ? » Gilles Sivilotto suggère, qu’avec son ode, identifiable à l’œil, saisissable à l’oreille, Jacques Roubaud a peut-être, lui aussi, cherché à franchir plus largement les frontières de son langage. Pourtant l’œuvre musicale s’apparente aux productions ô combien difficiles mais nécessaires de l’avant-garde. Gilles Sivilotto, qui défend une écoute sélective, a par exemple retenu, dans le poème, où certains vers sont intégralement constitués de points de suspension (p.86) : « J’ai eu envie de voir comment Jacques Roubaud allait lire ça. » Le poète s’est exécuté, enchaînant tout une série de claquements de langue que le musicien a intégré dans sa pièce finale, variation sur l’expression monocorde d’une horloge parlante (aussi peu rigoureuse que son prototype qui, inauguré en 1979, n’a jamais fonctionné), bordée d’alexandrins, lus par le poète ou non, et de bruits quotidiens. Mélange de musique improvisée et de musique fixée associant des événements dissociés sur la ligne déconstruite du temps : le nouvel univers sonore qui s’élève, pour être inhabituel, prend toutes ses sources dans l’ordinaire, voire l’infra-ordinaire, pour reprendre un domaine cher à Georges Perec. Sa création peut-elle s’écouter en dehors de l’ode ? S’en est-elle affranchie ? « Il faudrait sans doute que je restructure un peu mais, dans l’ensemble, oui. »

Gilles Sivilotto évoque les nouveaux chapitres qu’il aimerait ajouter à son travail, rêvant autour de la matière de certains paysages dont il aimerait tirer des portraits sonores. Les livres sont, pour lui, autant de lieux qui possèdent des décors différents selon les moments, les mouvements de leur écriture. Comme en attente de nouvelles pièces de puzzle, il se tait, imaginant la totalité à venir. Et puis il disparaît, se fondant dans le tintamarre d’un boulevard.

LA LECTURE À HAUTE VOIX

L’Ode à la ligne 29 des autobus parisiens est, comme les Exercices de style de Raymond Queneau, d’une théâtralité évidente. Jacques Rebotier, écrivain, poète, compositeur, comédien, metteur en scène [19] a travaillé vocalement sur ces variations d’espace. Avec quatre comédiens [20] (et parfois Jacques Roubaud) et un quatuor à cordes, il a fait résonner en divers lieux les neuf digressions de l’ode. Selon les interprètes, les blancs respirent différemment (hésitations, ruptures, adresses à l’auditoire ), les accents séparent différemment les mots, quelques sourires accompagnent des bonheurs de parcours, les voix partent du fond, se mettent à niveau, se relaient et se contaminent ; les alexandrins sortent de la bouche d’un seul mais poursuivent leur parcours sur les yeux, sur les lèvres des quatre autres. C’est comme si tous les niveaux de l’ode, parfaitement solidaires dans le texte, avait été dissociés et incarnés dans des corps séparés pour suivre tous les courants participant à l’énergie commune. Nous n’avons pas rencontré le metteur en scène mais en visionnant une partie du spectacle que sa troupe a monté (certains passages disponibles sur le site de la compagnie et sur France Culture [21]), on constate que, comme les autres professionnels, les comédiens cherchent, par les mouvements du corps et les tonalités de la voix, à donner une image sonore et visuelle de la tâche qu’a dû résoudre le poète : inscrire une narration en la soumettant à une règle. Les voix, éminemment singulières, puisent au fin fond de chaque individu pour trouver, dans l’espace, leurs points de jonction avant de se séparer à nouveau pour se retoucher. Modulations vocales, inflexions des gestes, coloration de la lumière ; comme en musique, en photographie, en typographie, le théâtre cherche à rendre compte d’une réalité avec les codes de son art. Jamais re-présentation n’aura aussi bien retenti.

L’aventure éditoriale de la maison Attila éclaire de façon confondante la recherche de l’AFL sur la nécessité de travailler simultanément au niveau de l’ensemble des langages : leurs productions ne seront jamais des illustrations redondantes de l’un par l’autre mais les traces acharnées du besoin d’explorer la réalité à l’aide d’outils intellectuels spécifiques afin d’en réduire le mystère. Ainsi, ces processus – qu’on assimile paresseusement à des objets (d’art, bien sûr !) au risque de signifier qu’ils relèvent du goût plus que la nécessité) – révèlent ici à quel point il importe que tous les individus aient accès à la diversité complémentaire de regards théoriques afin de « penser » le monde pour l’habiter plus profondément. Se l’approprier, le vivre, comme aime à dire Jacques Roubaud, en ermite socialisé...

La maison d’édition Attila dispose pour des bibliothèques ou autres structures d’un jeu complet d’affiches de l’école Estienne et de photographies de Jean-Luc Bertini à des fins d’exposition ! (www.editions-attila.net)

[1] Prix France Culture (1986), grand prix national de la poésie (1990), prix de littérature Paul-Morand de l’Académie française (2008)

[2] www.editions-attila.net (Frédéric Martin et Benoît Virot)

[3] Jacques Roubaud dit aimer se rendre, à Anvers, au Musée Plantin-Moretus, imprimerie et maison d’édition dédiée à l’imprimeur-éditeur Christophe Plantin (vers 1520-1589) et son beau-fils Jan Moretus (1543- 1610).

[4] 6 couvertures pour un texte et même ISBN. Le stock étant épuisé, une 7ème version existe avec la photographie de l’auteur.

[5] S. Berhier (Le Haret québécois, pépite Montreuil, 2011), L. Duval (Moi, Jean Gabin) A. Soucasse (Les Jardins statuaires)

[6] M. Cannavo, R. Chetuan, G. Guilpart, J. Joffre, S. Magnier, Y. Minet, C. Prandi, H. Reboud

[7] Documentaire de Gary Hustwit sur la typographie, le graphisme, l’inscription des polices dans l’univers urbain.

[8] Créé par Damien Gautier (1995-2010)

[9] « Sonnet et entreprise de mémoire », Dominique Moncond’huy, in Jacques Roubaud « compositeur de matéhématique et de poésie », dir. Agnès Buisson et Véronique Montémont, éd. Absalon, 2010, p. 283 (extrait de C40, sonnet 26)

[11] Extrait du texte de la galerie Binôme où Jean-Luc Bertini a exposé : Mes prises du 29 (www.galeriebinome.com)

[12] Frédérique Roussel, « Autobus de la ligne 29, tout le monde défile », Libération 11 et 12 novembre 2012

[13] On en voit par exemple station de l’Opéra

[14] gilles-sivilotto.over-blog.com

[15] Depuis 2001 pour la compagnie La Jacquerie (Villejuif)

[16] Couche présente “qui poursuit sur l’écran sa marche lourde et lente”, temps du resouvenir “Des moments séparés que je vais réunir”, temps perturbateur “Images-souvenirs qui rappelé’s revienne/A mon commandement”.

[17] Il dit s’inspirer de la ligne claire qu’Hergé définissait ainsi : « Après avoir écrit un synopsis de deux ou trois pages, j’effectue mon découpage sur de petites feuilles où je griffonne des croquis. (...) je rature, je gomme, je recommence jusqu’à ce que je sois satisfait. (...) parmi ces trais que s’entremêlent, se superposent, se dédoublent, s’entrecroisent, se recoupent, je vais choisir celui qui me semble le plus souple et le plus expressif, le plus clair et le plus simple... et cela tout en essayant de conserver toute la spontanéité, la fraîcheur, le jaillissement du premier jet, même si le premier jet a exigé un long travail... »

[18] Annotation n°1 (www.youtube.com/watch?v=5ErLb5g9D3Y), Annotation n°6 (www.youtube.com/watch?v=gvt-gu52LoA)

[20] Dominique Raymond, Grégoire Ostermann, Jean-François Perier, Frédérique Bruyas